中国经营报:聚焦产业协同制度创新 两会代表委员热议长三角一体化

本报记者郭阳琛石英婧上海报道

从长三角生态绿色一体化发展示范区,到三省一市共建虹桥开放枢纽,长三角在协同开放、协同改革、协同创新的道路上不断“加速”。

日前,国务院批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。据介绍,方案的一大亮点是明确“一核两带”功能布局,绘就“大虹桥”蓝图,把江苏和浙江的部分区域划入大虹桥区域,突破了原来上海虹桥行政区域范围。虹桥国际开放枢纽是沪苏浙皖共建的“长三角的虹桥”,是“面向世界的虹桥”。

在2021年全国两会期间,《中国经营报》记者采访了解到,众多利好政策实践的出台、落地,让长三角一体化发展成为多位两会代表、委员热切关注的议题,其中产业协同发展和政策改革试验等方面尤为受到关注。

“我相信一个‘多元一体’的长三角,文化有个性、产业有分工,定能为全国,乃至全世界区域一体化发展打造更完善的示范。”全国政协委员、杭州市政协副主席谢双成感慨道。

产业协同合作发展

“共建长三角产业合作区已成为各方共识,但在具体推进中还存在着一些困难和问题。”

时间拨回至2019年12月1日,中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,提出加强跨区域合作,探索省际毗邻区域协同发展新机制。

之后,各地开始探索产业合作如何具体落地。例如,2020年6月,在浙江湖州召开的2020年度长三角地区主要领导座谈会上,浙江省湖州市、江苏省无锡市和常州市、安徽省宣城市与上海光明集团签订了《共建长三角产业合作区战略合作协议》,并作为一项重要成果写入长三角地区主要领导座谈会议纪要。

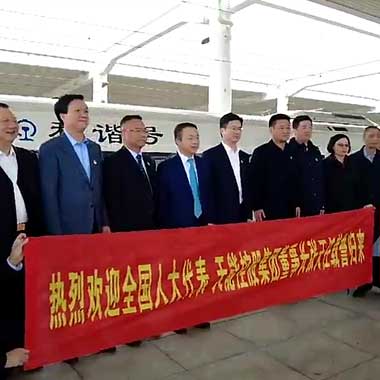

“共建长三角产业合作区已成为各方共识,但在具体推进中还存在着一些困难和问题。”在全国人大代表、天能集团董事长张天任看来,产业合作区涉及到三省一市,在共建的管理模式和组织架构,重大事项推进落实的运行机制,发展的重点领域等方面,还有待深化认识,形成合力。

当前,全球产业在新技术的带动下发生着巨大的变革,世界格局和经贸环境也因疫情而发生剧烈动荡,各国都在寻找突破口,除了共建产业合作区,先进制造业也是长三角区域率先破局的关键。

全国政协委员、南通大学校长施卫东在接受记者采访时表示,长三角区域已逐步在先进制造业的产业分工、基础设施搭建、交通互联、人才培养等领域进行合作,通过G60科创走廊等平台进行产业沟通和协同,聚焦产业链一体化布局,打造具有世界影响力的先进制造业产业集群,但在协同发展上仍存不少问题。

施卫东表示,首先,协作平台欠缺,长三角区域内深层次的联动发展和利益共享机制有待建立和完善,产业集群内部沟通不足,很多集群流于形式,缺乏协作机制和方案;其次,区域产业同质、分工不足、层次低;最后,制造业协同发展存在较多的壁垒隔阂,长三角交通布局还需进一步统筹优化,区域市场壁垒、地方保护主义等现象仍然存在。

为此,张天任建议,国家工信部应重点支持长三角智能物流装备产业集群开展先行先试,并纳入到先进制造业集群培育。

“目前,先进制造业集群申报基本上以地级市为主体,少数集群通过省内跨地市的联合体形式进行申报。但是,没有通过打破省级行政区划,存在‘画地为牢’的情况,没有能够按照产业链实际上下游关系进行跨省、跨地市开展的集群培育。”张天任告诉记者,国际五大城市群成功案例中,都存在跨州、跨省产业合作的情况。因此,加大对长三角智能物流装备产业集群支持和培育,对于推动先进制造业集群开展跨省合作探索具有重要的现实意义。

施卫东也认为,要不断完善长三角各省市的先进制造业信息化共享平台,逐步实现区域数据共享共用,协同信息资源规划,打造共享数据库;加快重大科研平台、仪器设备等科研资源的共建共享,提升长三角区域创新成果的集中度、显示度;统一服务标准、内容和平台,促进服务机构互认,建立一体化服务协同机制。同时,探索与周边地区新的合作模式和区域利益共享机制。

此外,全国政协委员、民进上海市委会专职副主委胡卫注意到,长三角城市近年来常偏好高新领域,其中也“错杀”了一些对于高技术产业有支撑作用的基础原料供应“实体”。

“当务之急是要推进高端产业链闭环建设,通过固链、补链、扩链,提振长三角乃至全国经济高质量发展新动能。”胡卫建议,要消除狭隘的“高端”误区,突出“链”的完整性,尽快补齐各类基础原料、中间投入品供应上的短板。

发挥“试验田”功能

长三角除了经济一体化,更重要的是实现医疗、养老等各类资源在区域内的有序流动,才能真正实现区域内同城化。

国内最具经济活力、开放程度最高的地区之一长三角,一直也是制度创新的“样板间”“试验田”。

在全国政协委员、中国保监会原副主席周延礼看来,长三角除了经济一体化,更重要的是实现医疗、养老等各类资源在区域内的有序流动,才能真正实现区域内同城化。

周延礼告诉记者,相较于全国其他地区,长三角有着显著的特征,一方面,健康养老和保障形势更加严峻,沪苏浙皖四地60岁以上老年人口占比均高于全国平均水平;老年人总数达到4322.6万,超全国老年人口的六分之一。另一方面,长三角地区制度和文化基础成熟,区域间健康养老事业的协同发展已经取得一定进展,其中上海已经成为长三角地区异地就医的中心。

对此,周延礼建议,在市场环境建设方面,进一步支持商业保险参与社会治理和健康养老保障产业的繁荣发展;在标准化建设方面,加快养老服务产业标准统一、数据互通的进程,更好承接服务资源的跨区对接;在专业能力培养方面,加强人才培育体系建设,充分发挥上海等地在科创教育方面的辐射带动功能。

全国人大代表、中国太保寿险上海分公司副总经理周燕芳在今年两会议案中建议“在长三角地区适度放开保险公司异地展业”。她表示,在长三角地区试点放开异地展业,有利于满足消费者跨城市流动中的多元化保险需求,极大方便该区域消费者。打破区域壁垒,也会加快长三角保险市场一体化进程,推动保险公司科技创新、服务创新。

周燕芳认为,应建立一套合理完整的异地展业运行指导意见,明确异地展业的边界、市场准入标准、管理服务标准、监管制度。此外,建立长三角区域统一的监管协调机制,实现异地内部市场与监管的统一。

长三角区域一体化建设按下“快进键”,税务工作也不例外。一年多之前,长三角生态绿色一体化发展示范区揭牌,让“青嘉吴”这片2413平方公里的“江南腹心”融到一起。2020年5月,全国首单企业涉税信息跨省迁移业务在上海青浦区即时办结;8月,长三角税务轻微违法行为“首违不罚”清单正式出炉。

“我也一直关注着税务部门在优化执法方式上所做的努力。”全国政协委员、汇业(南京)律师事务所主任魏青松表示,南京市税务局联合多地税务部门出台的《长江三角洲区域申报发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》和《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》,不仅体现了税收政策的严谨性与包容性、行政执法的公正性与人性化,更是对新冠疫情冲击下的区域营商环境优化起到了重要作用。

今年,全国人大代表、亨通集团董事局主席崔根良也把一份关于支持长三角示范区所得税政策改革的建议带到北京。他表示,建议国家支持长三角示范区所得税政策改革,效仿上海自贸区临港新片区、海南自贸区等国内其他先行改革区域,对于符合条件的企业和人才在企业所得税、个人所得税上施行“两个15%”的税收优惠政策,吸引优质项目、高端人才,进一步助推示范区高质量发展。

“长三角一体化发展国家战略的本质就是一场重大改革,必须要以法治一体化引领区域一体化,通过立法工作的创新实践推动长三角更高质量一体化发展。基层立法联系点是社情民意‘直通车’,在长三角一体化示范区吴江先行设立全国人大基层立法联系点,并完善区域立法的相关体制机制,对长三角一体化发展起到引领、指导和推动作用。”崔根良说。

“科技的力量最终要靠产品来说话。要发挥好新型举国体制的作用,统筹发挥好政府、企业、高校、科研院所等作用。长三角地区科教资源大量集聚,企业资源大量集聚,人才资源大量集聚。”全国政协委员、无锡市副市长、民盟无锡市委会主委高亚光说。